瑕疵(かし)保証とは?新築を立てる前に知っていきたい知識

瑕疵保証がないとすると、物件の購入者は、建物の瑕疵に気付かず、知らず知らずのうちに不利益を被ってしまいます。これでは買主にとって不公平であるため、民法では売主に瑕疵担保責任があると定めています。

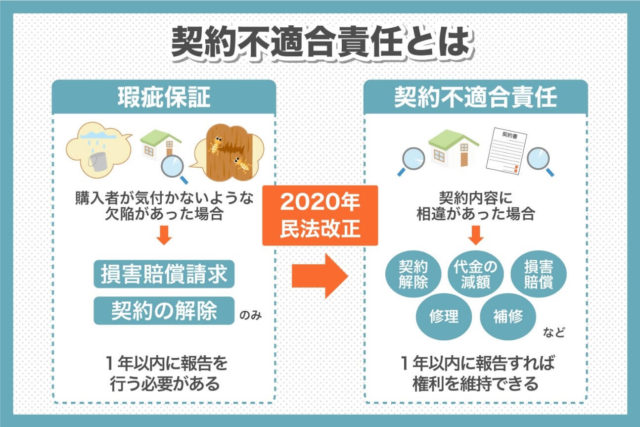

なお従来の民法で定められていた瑕疵担保責任は、2020年4月に施行された改正民法では契約不適合責任に変更されており、保証の適用条件や責任の存続期間に違いがあります。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについては、記事下部で説明します。

建設会社によって保証内容は変わる

瑕疵保証の内容は、建築会社によって内容が異なります。とくに違いが見られる点が、保証期間の長さです。

もともと民法の規定では、瑕疵保証責任の期間を瑕疵の存在に気付いてから1年と定めていました。しかし、これでは期間が十分でないということで、2000年に住宅の品質確保の促進などに関する法律、いわゆる品確法が制定されました。

品確法では建物の主要な部分の保証期間を延長することで、物件購入者が安心できるような仕組みにしています。建物の主要部分とは、基礎部分や柱、梁などのことです。これらの主要部分に関しては、10年間の瑕疵保証が受けられます。

このような背景があるので、多くの住宅メーカーでは瑕疵保証期間を10年程度に設定しています。しかしほかの企業との差別化を図るために、保証期間を20年・30年と長く設定しているところもあります。

保証期間を長く設定しているところもあります。

このような長期の保証をしてメーカー側は大丈夫なのかと疑問に思うかもしれませんが、その心配はいりません。なぜなら、質のよい建物さえ作っていれば、不具合が生じることは稀であり、保証期間が長くても負担はあまり大きくならないからです。

裏を返せば、保証期間を長く設定することは、自身が手掛けた建物に自信を持っている証拠です。あまりに保証期間が長いからといって、怪しむ必要はまったくありません。

弊社では「高品位住宅シリーズ」と「WOODBOXシリーズ」であれば、瑕疵保険が20年で保証可能となっております。また、延長で点検や補修を行えば任意で、さらに10年延長することができます。

保証の条件に注意しよう

建築会社ごとに保証内容が異なることと同じように、保証の条件にも違いがあります。たとえば建築会社によっては「定期的にメンテナンスを行っている」ことを保証の条件として掲げていることもあり、メンテナンス期間も各社で異なります。

またメンテナンスのなかに有料・無料の項目があり、保証を受けるために必要な項目が異なることもあります。

このように、保証の条件部分に違いがあるので、契約を行う際は、条件部分にもしっかり目を通すようにしてください。

契約不適合責任と瑕疵保証との違いは?

2020年に行われた民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任に取って代わられました。本章では、契約不適合責任になって変わったことについて紹介します。

契約不適合責任の保証条件

契約不適合責任では、物件が契約の内容と適合しないときに購入者は保証を求められます。

瑕疵保証では、購入者が気付かないような欠陥があったときが保証条件となっています。この場合、購入物件にある不備が瑕疵といえるか、その不備は購入者が気付けない、隠れたものであるかを示す必要があります。

一方、契約不適合責任では、購入物件の状態、内容が契約内容と合致しているかどうかが争点になります。

改定後の契約不適合責任では、契約内容と実物の相違があった場合、契約解除、代金の減額請求、損害賠償請求、修理・補修の請求が行えます。なお、従来の瑕疵担保責任では、修理・補修や代金の減額を請求できません。

契約不適合責任の保証期間

契約不適合責任の場合、購入者が契約不適合の事実を知ってから1年以内に売主に報告をすれば、権利は失効されず、維持できます。

一方、瑕疵担保責任では、隠れた瑕疵の存在を知ったときから1年以内に、契約の解除や損害賠償請求を行う必要があります。

契約不適合責任は免除されることがある

契約不適合責任は、当事者間の合意で免除される特約を有効にできます。しかし、場合によっては免除特約が無効になることもあります。

たとえば売主が契約不適合であることを知りながらそれを伏せて売買を行った場合は、購入者に不利益が生じるので、免除特約を無効にできます。

また、事業者側の瑕疵担保責任が全部免除されるような特約も無効になります。

瑕疵保証は購入者を守るための制度

瑕疵保証とは、購入者が見つけられない隠れた欠陥のある物件を売ったときに売主が行う保証のことです。つまり瑕疵保証は、購入者側を守る大切な制度なのです。

2020年4月から、民法に定められた瑕疵担保責任は契約不適合責任へと変わりました。不適合責任では、契約内容との相違が争点になり、保証範囲も拡充されています。

これから新築物件を購入される方は、瑕疵保証、契約不適合責任という言葉を頭の片隅に入れておくようにしましょう。